コンクールのパンフレット

旨い米の知名度を上げたい

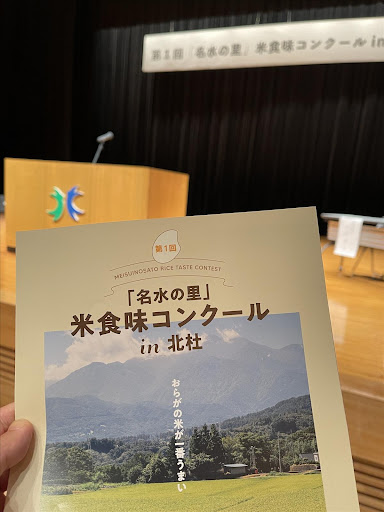

「おらがの米が一番うまい」――コンクールの概要を知らせるパンフレットの真ん中に、田んぼの写真に重ね、載せられていたキャッチコピーです。会の趣旨にこれほど合ったコピーはないと感じました。子には親の人生観が反映されるもの。同様に、農作物には作り手の自然観や愛情が反映されるはずです。参加者全員が「おらの米が一番うまい」と誇っている、まずはそれが素晴らしいことなんだ、という思いが文字の向こうに見えてきます。

では、そもそもなぜ、北杜市はこのコンクールを開催するのでしょうか。

山梨県は「山なし」の名とは逆に山に囲まれた地形で、良質な水資源を豊富に持っています。北杜市内には「日本名水百選」に認定された湧水が3カ所もあり、「サントリー天然水 南アルプス白州工場」も同市内に存在します。山梨県も公式サイトで地元の名水を「南アルプス山系の花崗岩層を通過する北杜市産は、さまざまなミネラルが程よく含まれ~」と誇らしげです。

また、山梨県は日本で一番日照時間が長い県でもあります。甲府市はその理由を「四方を山に囲まれている甲府盆地では、山が雲の進入を防いでいるため、晴天の日が多くなり~」と説明しています。もちろん、こちらも誇らしげに。

そして、水がおいしく日照時間も長いとなれば、おいしいお米が育つのは当然です。

しかし、盆地には宿命的な問題もあります。平地が少なく、だからこそ米の生産量も少ないのです。農林水産省の資料※によれば、山梨県は作付面積約4880ヘクタールで収穫量は約2万5800トンと、全国47都道府県の中で40位台にあります。ちなみに日本一の米どころ・新潟県は作付面積が約11万9500ヘクタールで、収穫量は約66万6800トン。両県の間には収穫量で約25倍もの開きがあるのです。

※農林水産省「作物統計調査 作況調査(水稲(全国農業地域別・都道府県別))確報」令和2年による。

おいしいお米がとれても、これだけ生産量が違えば知名度には大きな差がつきます。そこでコンクールを開催し、生産量の少なさを逆に「希少価値があるお米ですよ」という方向に変える必要があるのです。

開催日、筆者は韮崎の駅に降り立ち、協賛企業の方たちと共に会場の「須玉ふれあい館」へ向かいました。図書室、大会議室から調理実習室まで備えられた多目的施設です。一歩目で、私は熱気に驚かされました。入口の扉を開けると、地元の方が来場者の検温やパンフレットの配布を行い、そこかしこで「おお、○○さん!」と地元の方同士が挨拶を交わし、農業談義に花を咲かせているのです。

このイベントの仕掛け人の一人に話を聞きました。

仕掛け人は「おこしびと」

今回の主人公・北杜市役所の浅川裕介さんと名刺交換をした時、私は少し違和感を覚えました。彼の名刺はお手製、しかも大きく「おこしびと三か条」が書かれていたのです。

一、あるものでまちを興す。

二、自然と共存し、土を起こす。

三、ふるさとに根差す人を興す。

具体的にはどんな方なのでしょうか。

「父は戦後の高度経済成長と共に伸びてきた製造業を営んでいたので、農業とは全くの無縁。、ただ、母の実家は武川米(むかわまい)のふるさとで、江戸時代は将軍家にも献上されていたと言い聞かされた記憶がり、すごいお米があるのだという認識はありました。しかし私は、農業に明るいイメージを持っていませんでした。父からは『儲からない』と聞き、ニュースなどでも衰退産業だと言われていたからです」

転機は市役所に入って5年目の2007年4月に訪れたと言います。浅川さんが農政課に配属され、農業の振興を考える立場になると、厳しい現実に直面したのです。

「それまで野菜やお米を買う時、その裏側にある数字を意識してはいませんでした。しかし農政課に入ると数字が見えてくるのです。例えば、国産大豆を使った200円のお豆腐があって、そのうちの50円が補助金で成り立っている、といった現実が見えると、これでいいのだろうか、と疑問を感じずにはいられませんでした」

農業の担い手にも話を聞くうち、浅川さんの胸は焦りでいっぱいになっていきます。

「農業者は父より年配の方が多く、なぜ頑張っているかを伺うと『先祖伝来の土地を守るべきだと思った』『田畑が荒れると近所に迷惑がかかる』といった理由が多かったのです。これではもう数十年で、北杜市の農業は壊滅してしまうと感じました。」

土を耕す理由は、経済的合理性ではなかったのです。耕作放棄地が増えるのも当然でしょう。そこで浅川さんは、農業振興策から一歩踏み出します。具体的に言えば「とりあえず出荷額を増やそう」といったことだけでなく、抜本的な改革も行ったのです。

それは「地域の豊かさとは何だろう」「農業者の幸せとは何だろう」といった根本的な問いにまでさかのぼった施策でした。

「一番最初に手をつけたのは、保育園の中に畑をつくることでした。私が農業に対して抱いたイメージは、子どもの頃に見たり感じたりしたことから形作られています。だからこそ、子供から変えていくべきだと考えたのです。子供の頭は白いキャンパスのようなもので、そこにどんな色を塗るか考えることが大人の役割ではないでしょうか」

しかも浅川さん畑作りは“さすが公務員!”と手を打ちたくなるほど目配せが行き届いたものだったようです。

「保育園の方たちは、大切なお子さんに万一の事故が起こる確率を少なくしたいはずです。当然、子供をフェンスの向こう側に出したくありません。また、外に畑があると見えない時に支援する農家さんがすべて手を出して、(農作物の育成に関する)失敗がなくなります。これでは野菜が育っても子供たちは育ちません。だから畑は保育園の中に作ることにしました。。具体的な作業は地元の土建屋さんも協力してくれ、費用は土留めための枕木だけですみました」

公共事業を受注する際、地元の土建屋さんたちは、普段から社会貢献活動を行っているかどうかも評価されます。そんな事情もあり、土建屋さんたちは“畑を道路にする”といった案件があると、進んで畑に向いた土を持ってきてくれました。

「そして、子供が変われば大人も変わります。小さなお子さんに『何でお母さんは地元のじゃない野菜を買うの?』と聞かれれば、大人も考えますよね。

すると、子供も次第に農業に関心を持ち始めるのです。農業には多くの学びがあります。例えば、食べ物の残りを畑に入れ、有機農業を行えば、当然、虫もつきますよね。すると『虫さんがくるから、農薬も大切だよね』と伝えられます」

有機農業は“いいこと”ではあるはずです。しかし、手間がかかるから価格が高騰するし、農業者の負担も増えます。同じ“有機農業はいいこと”という感覚も、何も知らずそう感じるか、デメリットを知った上でそう感じるかではまったく異なるはず。本来の姿を知らない憧れは、時に批判よりも害になるはずです。

閑話休題、浅川さんは2010年に組織も変えました。農地を次の世代に残すために役所が横断的に対応する「食と農の杜づくり課」を立ち上げたのです。そして学校給食に地元の農産物を使う取り組みを始めると、給食の“自給率”は全国でも例を見ないまでに上がっていったのです。

「おこしびと」の流儀

浅川さんは、当然、お米のことも考えていました。

「実は、米食味コンクールin北杜をやろう、という話になったのは今年(2021年)の夏頃なんです。北杜市のお米のおいしさを知ってほしい、ということ以外にも目的がありました」

北杜市は山梨県北巨摩郡に所属する長坂町・高根町・大泉村・白州町・武川村・須玉町・明野村・小淵沢町の8町村が合併して誕生しました。いわゆる「平成の大合併」です。

「この合併により、北杜市の農業のポテンシャルも上がるはずですでした。以前から各町村で『○○さんはこんな農法で大規模にやっていてね』『へえ~!』といった情報交換は行われていました。そして合併によって、今まで繋がりがなかった地域の方と『名前は聞いたことがあったけど、おたくだったのですね』といった結びつきが生まれれば、きっとよりおいしいお米が生まれるでしょう。コンクールによってそんな繋がりもできるはずなのです」

会場に一歩踏み入った時に感じた熱気は、今まで名前だけ知っていた農業者同士が、互いに情報交換し、よりおいしいお米を育てようとする熱気だったのです。

「しかも、コンテストの審査基準になる食味はデータで管理されます。どの地域でどんな育て方をするとどんなお米ができるか、データも蓄積されていくはずなのです。それは『北杜市のお米はおいしい』という新たなブランドづくりにも繋がっていくでしょう」

コンクールに出品されたお米の数々。地元の方たちも見入っていました。

さらに別の狙いもありました。浅見さんたちには「大阪の『米・食味鑑定士協会』が開催する『米・食味分析鑑定コンクール 国際大会』を北杜市で開催したい、という思いもあったようです。これを開催できれば「北杜市は旨い米の産地」という認識がより広まるはずです。浅見さんが、地域を盛り上げていく意義を話します。

「稲作は、地域全体で行うものです。古来、地域の人が皆で水を引っ張ってきて、助け合ってきたのは日本の稲作文化があるから。今も同じで、地域の米をおいしくしていく作業は、皆でやるべきものなのでしょう」

ここでふと気付きました。浅川さんの名刺には、公務員であることより大きく「おこしびと」と記してありました。浅川さんは「誰かが全体のためにやらねばならないこと」の旗振り役になり、街を、人を、コトを「おこす」自分の姿に気付き「おこしびと」と名乗ったのかもしれません。

彼がコンクールについての話を続けます。

「開催までの準備期間が少なく、かなり急ぎ足で開催することになりましたが、結局、83の生産者から114もの品種が集まりました。当初は100検体集まればいいな、と思っていたので大変うれしく思いましたね。そして、こうして自発的に集まった方でネットワークが生まれ『俺はこうしてるよ』といった会話が生まれ、北杜市が一歩ずつ、世界で通用する産地になっていけばいいな、と思うのです」

浅川さんの仕事ぶりを「公務員離れしている」と評する人もいるようですが、筆者は「これぞ公務」と感じました。そして浅川さんに聞きました。ほかの自治体でも、同じような取り組みは可能だと思いますか?

「もちろんです。ただし、旗振り役になる人間はいたほうがいいでしょうね。それが公務員であればもっといいでしょう。私たちは、いわゆる“綺麗事”を口にし、それを実行できますから」

なるほど、日本中に第二、第三の浅川さんがいなければいけないのですね――などと話を聞くうち、官能審査が終わり、結果発表が始まりました。

授賞式の様子。盛大な拍手がおくられていました。

<今回の入選者>

・グランプリ 原 圭吾 様(高根町)

・準グランプリ 清水 岩男 様(明野町)

・準グランプリ 長田 冨丈 様(明野町)

・金賞 中山 泉 様(武川町)

・金賞 古屋 一仁 様(白州町)

・金賞 高瀬 弘樹 様(須玉町)

(※1次審査において上位6名に選ばれた方々が、官能審査によって確定した、とのことです)

・特別賞 鈴木 啓志 様(白州町)

・特別賞 石毛 康高 様(小淵沢町)

・特別賞 有限会社 武川農産 様(武川町)

・審査委員賞 下條 宏之 様(高根町)

・審査委員賞 農事組合法人 武川ファーム組合 様(武川町)

・審査委員賞 青野 武 様(長坂町)

・審査委員賞 小池 次郎 様(大泉町)

壇上に様々な農業者の方が呼ばれ、表彰状をもらい、盛大な拍手で終わります。すると、次第に会は私が訪れてきた時のように「○○さんですよね?」「ええ!」といった情報交換会になっていきました。

筆者は、そんな受賞者や、その知人と思わしき方々が立ち話をする嬉しそうな表情と、その内容が忘れられません。

「いや、いい大会だったと思ったよ。これからも続いていくといいなぁ!」

「そうだね。次は俺も入賞したいなぁ」

ご安心下さい。浅川さんは、また来年の開催も見据えているようですよ――。

(取材/文 夏目幸明)