籾から玄米に、玄米から白米に

りんごやみかんの皮はむいたことがあっても、お米の皮をむいたことがある方は少ないはず。一袋に入っている粒の数も多いから、バイトさんを雇って徹夜しても朝食に間に合わなさそうです。

そこで、精米機メーカー「東洋ライス」の精米工場統括の北村和也さんと、精米課の中村勉係長にお話を伺ってきました。もしや、お二人が徹夜でむいてるとか?

「米をむくには10年は修行が必要で」というのは嘘で、

精米機の製造や、精米自体を行っている北村さん(左)と中村さん(右)

そうではないようです。

「稲から順を追って説明しますね。まず、コンバインで稲を根もとから刈り取り、同時に『脱穀』と言って、稲の穂先から『籾(もみ)』を分離します。この後で『籾すり』という作業を行って、一番外側の皮をむいて玄米にします。ここまでは農業機械の仕事ですね」(北村さん)

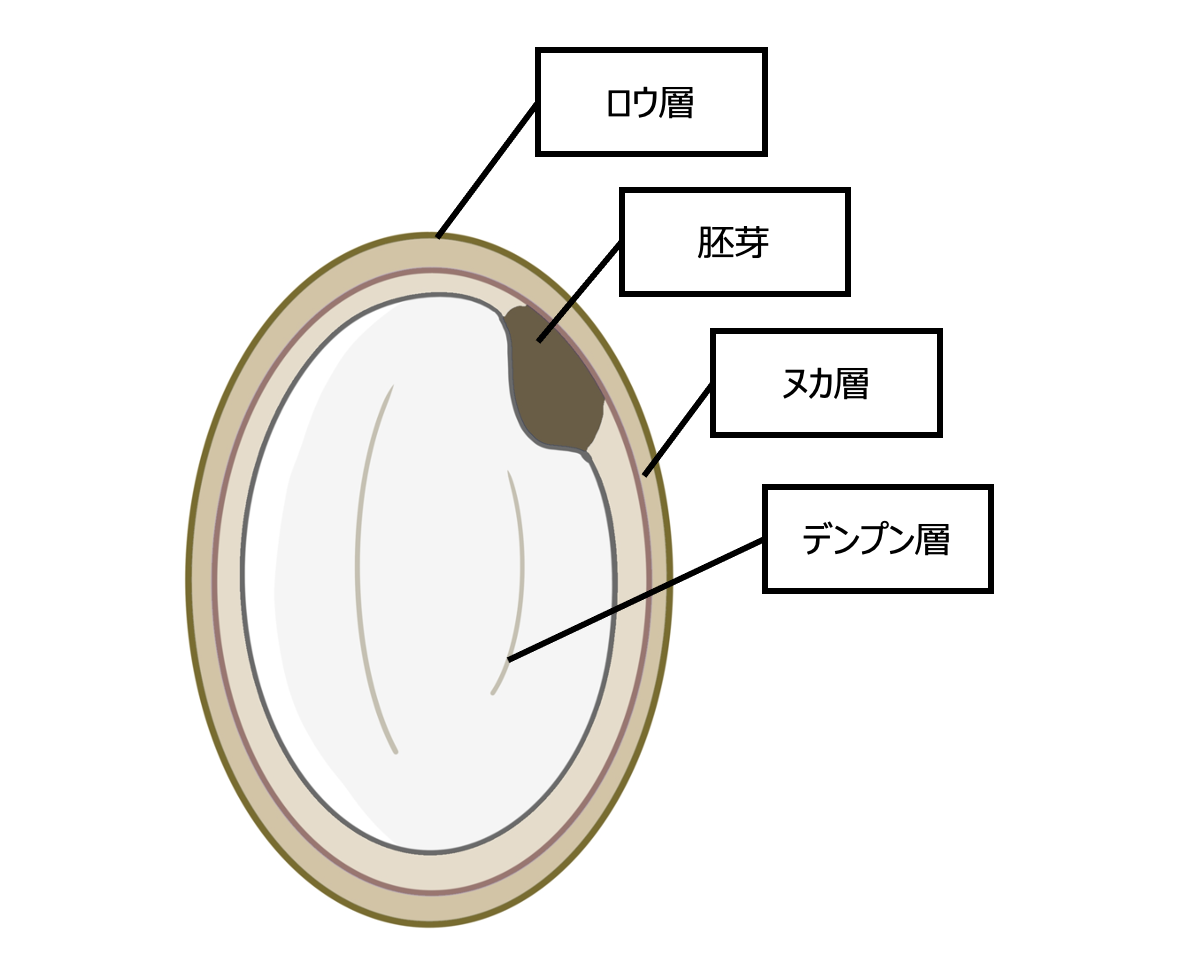

これが『籾』に入ったお米で、籾殻はパカッと取り除けます。しかし、籾殻をとっても、お米はまだ玄米の状態なのです。もちろんそのまま炊いてもおいしいのですが、玄米を白米にするまでには『精米』の工程が必要になります。

ようするにお米も、みかんのように外側の食べられない皮と、内側の食べられる皮があるのですね。外側の皮が、食べられない『籾』、内側の“食べられる皮”がついているのが『玄米』、ついていないのが『白米』です。そして、玄米を白米にするのが、今回取材する『精米機』なのです。

お米にも「ブレンド」がある

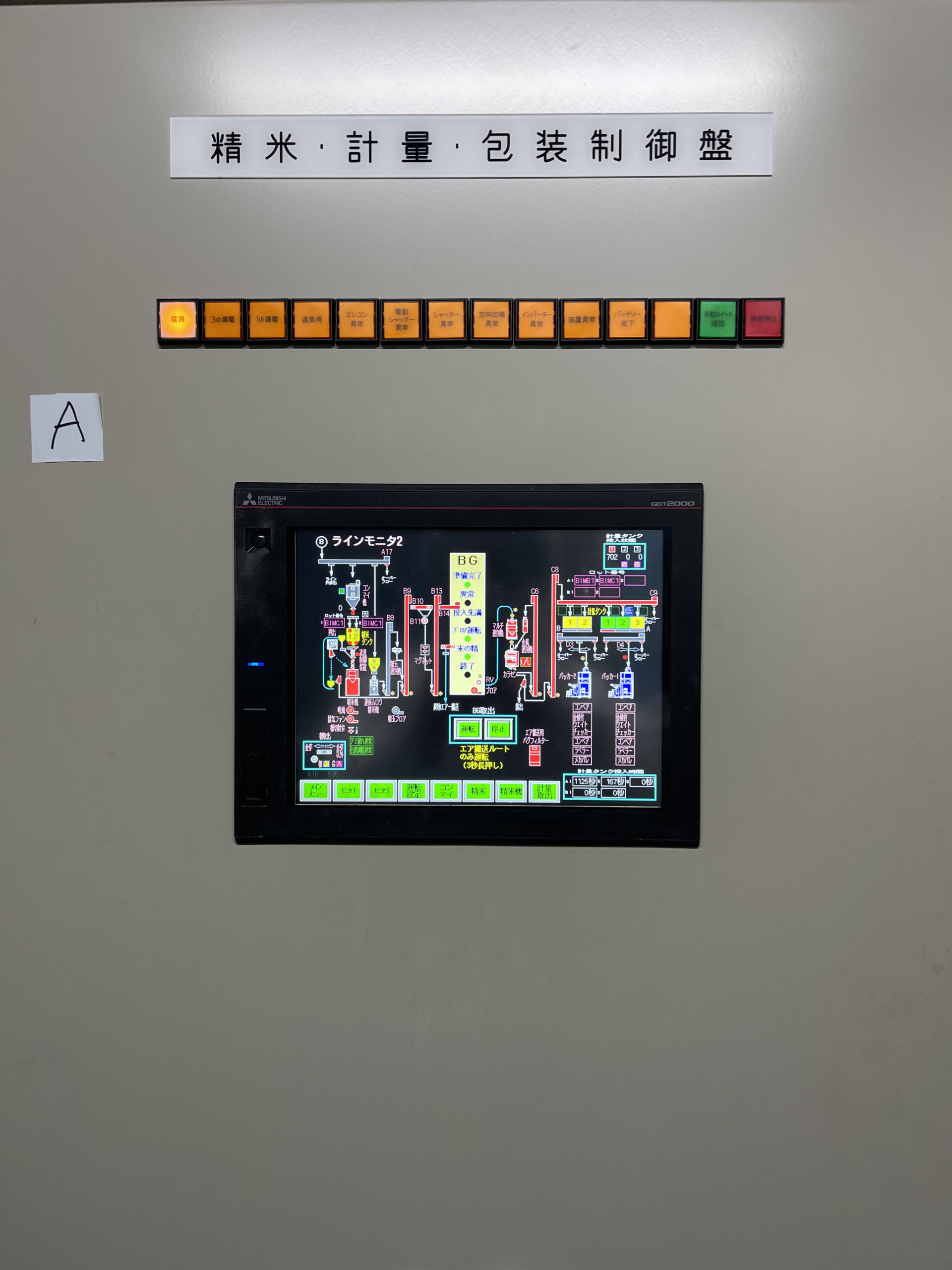

中村さんが工場を案内してくれました。

「当社は精米機をつくりつつ、自社でも精米を行っています。だから鉄工所のような部分もありますし、運び込まれた玄米を加工して全国に出荷する食品工場の部分もあります。珍しいかもしれませんね」(中村さん)

これは精米する工場の入口。この袋、1トン入りらしい。

1合のお米がだいたい150gだから、6666.6合あることになる。炊いてみたい!

「玄米は、新潟産コシヒカリとか、北海道産のななつぼしなど品種別に貯蔵します。我々は玄米を『金芽米』や『金芽ロウカット玄米』にしていますが、その際、様々な品種をブレンドするんです」(中村さん)

コーヒーみたいですね!

「コシヒカリのような有名な品種以外にも、おいしい品種はたくさんあって、それぞれ“粒の弾力が高い”とか“粘りがある”といった特徴を持っています。だから上手に混ぜれば適度な弾力と粘りがあるおいしいブレンド米をつくれますし、逆に、下手にまぜれば、おいしいお米同士でもおいしくなくなることがあるんです」(中村さん)

この話も奥が深そうですが、まずは精米の仕組みです。ここからお米はどうなっていくんでしょうか?

「まず、粗選機(そせんき)に通します。この段階ではまだ、木片やガラスの破片やヒモや石などが混ざっている可能性があるんです。風が強い日に飛んできて田んぼに入ったりしますからね」(中村さん)

「いっただきまーす!」と手を合わせた瞬間、そんなものがごはんに入ってたらかなりイヤだ。次に中村さんが「このあとカラセンも通します」と言う。カラオケ専門店ですね?

「カラー選別機、略してカラセンです。稲が育つ途中で虫や熱の影響で米の一部が黒くなってしまうことがあります。『斑点米』とか『ヤケ米』と呼ばれ、食べても害はありませんが、見た目がよいものではありません。そこでセンサーでチェックして、規格外の米粒を弾き出すんです。上からザーッとお米が流れてきて、色がおかしいと、空気銃のような『エジェクター』で米を弾き出すんですよ」(中村さん)

カルビーのポテトチップス工場へ取材に行った時も同じ話を聞いたことがあります。揚がりすぎや揚がってなさ過ぎで色が異なるものは、空気銃でパンと撃たれて製造ラインから外され、豚さんたちなどのごはんになると聞きました。

こんな旅路の果てにようやく玄米への加工=精米がが始まります。

糠は糠でとるんです

籾から籾殻をとる時と違って、玄米は“パカッと皮をとれば白米になります”という感じではありません。玄米を炊いたことがある方はわかっていただけると思いますが、糠の部分はわりと硬く、精米はこれを削っていくイメージなのです。

じゃあ、どうやって?

「お米同士をこすり合わせて、その圧力で糠(ぬか)層をとっていくんです」(北村さん)

それだとお米の白い部分、ごはんとして食卓に出てくる部分も削れちゃったりしませんか?

「いいえ、デンプン層は糠よりもっと硬いのでそう簡単に削れません。ちゃんと糠層だけが削れますよ」(北村さん)

玄米は、一番外側が「ロウ層」、ロウソクと同じような素材です。言われてみればテカテカしているかも。次が糠層、精米で削る部分です。

ここで東洋ライスの雜賀(さいか)慶二社長から聞いた昔の話もまとめておきましょう。実を言うと精米にはいろんな方法があるらしいのです。

まず、籾のまま臼(うす)に入れ、杵(きね)でガシガシとつけば(圧力をかければ)、籾殻がとれ、ついでに糠層もとれます。もっとも原始的な精米です。この方法だとごはんつぶの周囲の糠層がきれいにとれるわけではないので、昔の人は玄米とも白米とも言えないお米を食べていたと考えられます。色も、糠層の黄色と白米の白、まだらだったはずです。その後、水車を使ってこの作業を自動化するなど道具は進化していきましたが、圧力をかけて米をこすり合わせる方法自体は同じでした。この精米法は現在『摩擦式』と呼ばれています。

変化があったのは江戸時代の『元禄』と呼ばれる時代。水車を動力源に臼と杵で精米する方法が生まれ、米を白米に近い形まで精米するようになったのです。

加えて江戸時代末期、精米する時に砂を入れると糠がみるみるとれていくとわかりました。硬いもので削るから、デンプン層――白米の部分も削って傷をつけてしまいます。そのため、今のお米よりおいしくはなかったはずですが、簡単に真っ白なお米に精米できる方法は次第に普及していきました。玄米を砥石のようなもので研削するから『研削式』と呼ばれ、これ以降、精米は摩擦式と研磨式、両方が混在しました。

東洋ライスの精米機は、米を傷つけない『摩擦式』。中村さんが話します。

「精米機には、幅数十センチの『精米筒』があり、その内部には回転する『精米ロール』があります」(中村さん)

筒の中に円柱形の棒が入っているイメージです。

「精米する時はこの筒いっぱいにお米を入れ、精米ロールを回します。精米ロールには突起があり、お米にギュッと圧力がかかります。これによりお米同士をこすりあわせ、糠をとっていくんです」(中村さん)

原理としては、臼に入れて杵でガシガシ圧力をかけるのと同じです。ただし、この機械の場合、糠が均等にとれていきます。

「少し糠が出ると、これが研磨剤になってますます糠がお米から分離されていきます。もちろん精米を続けるうちに糠が増え、放っておくと筒の中が糠だらけになりますから、風をあてて糠を筒の外へ飛ばして調整します。

また筒の出口の広さを調整すれば、お米にかかる圧力を変えられます。こうして精米の度合いを調整するんです」(中村さん)

食べ物は無駄にしない

東洋ライスの皆さんいわく、この『調整』に技術力が必要なのだそうです。糠は全部とってしまえばいいわけではありません。焼き芋を食べると、紫色の皮の奥に黄色く薄い皮があり、ここがまた栄養豊富なのだと言われます。そして、お米にも似た部分があるのです。

「糠の一番奥に、栄養豊富で香りもよい『亜糊粉層(あこふんそう)』という層があります。ここだけを残したのが、当社の『金芽米』です。単に精米するならもう少し簡単な機構でもよいのですが、亜糊粉層を残すためには細かい圧力の調整が必要なんです」(中村さん)

亜糊粉層を残すのは匠の技で、筒内の圧力を細かく調整しなければならないとか。

写真はいい感じかチェックしている東洋ライスの方。

北村さんも話します。

「ほかにも様々な工夫があるんですよ。例えば、お米に摩擦を加えると熱が出ます。これによりお米の味を劣化させてはいけないので、お米にかける圧力を調整し、最短で精米を済ませる必要があります。だいたい30秒ほどですね。また、圧力が強すぎるとお米が割れてしまうのでこれも調整します。自動で調整する機構があるのは、東洋ライスの精米機だけの特長です。また、お米が割れたら弾く機構も用意しています」

私はこれぞ、太古の昔からお米を食べてきた日本人の英知だと思います。

【まとめ】

最後に、玄米1トンに対し、どれくらいの糠が出るかを伺いました。すると「玄米は約10%が糠なので、100㎏の糠が出ます」とのこと。とっちゃった糠がどうなるかを伺うと「もちろん活用されますよ」とのことでした。糠は油分を豊富に含んでいるので、米あぶらのメーカーさんに譲られ、ギュッと絞られ、その原料になるそうです。しかも油を絞った後のぬかは動物の飼料や肥料になるそう。お米は本当に無駄なく活用されているんですね!

また、精米機から出てきたお米は、最後、機械に「ポンポン」とたたかれ出荷されていきました。まるで機械がお米に「おつかれ!」とでも言っているような姿が面白く、ビデオをとらせてもらいました。

(取材/文 夏目幸明)