無洗米の研究を始めたきっかけは「黄土色の海」

お米のとぎ汁には、油分、たんぱく質、ビタミン、ミネラルなど様々な栄養素が含まれています。家事の様々な場面でも使われてきました。例えば、とぎ汁に含まれるカルシウムが野菜のえぐみと結合してアクが抜けやすくなるため、野菜の下ゆでに使われます。また消臭・保湿効果もあると言われており、とぎ汁をとっておいて調理中の手洗いに使う方もいます。

ところが、これを川に流すと環境破壊を招くのです。東洋ライスの雜賀慶二社長が話します。

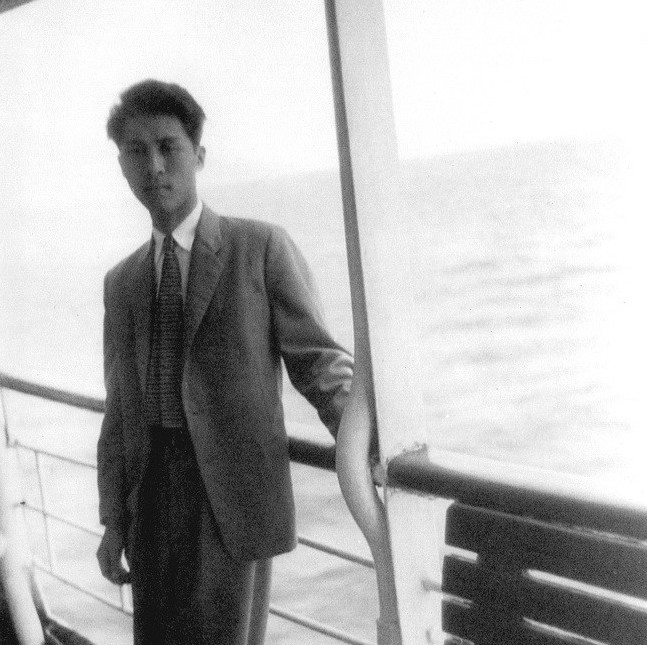

「私が無洗米の研究を始めたきっかけは暗黄緑色の海を見たことでした。1956年、新婚旅行で家内と一緒に和歌山から淡路島へ船で旅をした時、紀淡海峡の海は青く、美しかったことを覚えています。ところが1976年にもう一度同じ旅をしようと船に乗ると、海はひどく濁っていたんです」

昭和51年、船で美しかった紀淡海峡をゆく雜賀社長

高度経済成長期、日本社会は水俣病、イタイイタイ病などの公害に揺れていました。人は排水を海に垂れ流していたのです。一方、雜賀社長は精米機を開発するだけでなく、米や研ぎ汁の研究にもとり組んでいました。だからこそ「この海洋汚染はお米のとぎ汁も原因なのでは?」と考えました。雜賀氏は研ぎ汁は栄養分が高く、しかも意外と量が多いことを知っていたのです。

「お米を精米機に通すとぬかがとれます。しかしお米の表面にうっすらと『肌ぬか』が残り、我々はこれを台所で洗い、水で流していました。ではどれくらいの量になるかと計算してみると――何と、日本全国で1日あたり大型ダンプカー約100台もの肌ぬかが水で流されているとわかったんです。肌ぬかは油分も豊富に含みます。その油分だけでもドラム缶約200本分になります。下水処理も行われますが、海水や河川の汚染と関係が深いとされるリンやチッソは除去しきれません」

また、下水処理場で回収された汚泥の処理にも莫大なエネルギーを消費します。下水処理施設がない地域の水はもっとひどく、川や海にたまっていって、ヘドロになって悪臭を放つのです。

雜賀社長が無洗米の開発に着手したのは、この現状を変えるためでした。雜賀社長は、多くの精米機メーカーが「開発できない」とあきらめていた石抜機を開発した人物(石抜機の記事へのリンクを貼る)。当時、不可能と言われていた無洗米も「やればできる」と考えたのです。

環境のため、大きな商機を捨てた

「お米の表面は顕微鏡で見ると蜂の巣のような状態になっていて、その穴に肌ぬかが詰まっています。だから、これを取り除くには水で洗う必要があるんです。しかし、水で洗って乾燥させるとお米にひびが入ってしまい、炊くと糊のようになってしまいます。これが『無洗米はつくれない』と言われる理由でした。そこで私はまず、水で洗うけれど、水がお米のなかに染みこまないうちに乾燥させる方法を考えたんです」

実はこの時、あまり月日はかからずに肌ぬかがとれ、かつしっかり炊けるごはんができ、雜賀社長は大喜びしました。しかしこれは“ぬかよろこび”に終わります。

「肌ぬかを含んだ水をどうするか汚水処理業者に相談すると、処理は難しいと言われたんです。汚水に含まれる成分が沈殿するものなら浄化しやすいんですが、米のとぎ汁は1日おいても白く濁ったまま。沈殿させて処理できない成分はバクテリアの力で浄化しますが、リンやチッソのような無機物は処理できません」

商品化すれば売れるに決まっていましたが、雜賀社長が目指していたのは米を洗う一手間を省くことでなく環境保護でした。雜賀社長はこの方法を断念します。研究と並行し、雜賀社長は台所から出る排水も分析していました。そして「台所からの排出に含まれるリンは、9割以上が米のとぎ汁に由来する」というデータを得ていたのです。米のとぎ汁は環境を汚染するという確信があったからこそ、彼はあえて、この大きな商機を見送ったのです。

雑賀社長がお米の研究に打ち込む姿

雜賀社長が発明について語ります。

「思考には“集中思考”と“拡散思考”があるんです。“集中思考”はテストの問題を解く時のようなもので、短時間、集中して答えを出すことを指します。一般的に“考える”と言うとこちらを指すのでしょう。一方“拡散思考”は、テレビを見ていてもお風呂に入っていても常に頭のどこかでヒントを探している、という状態を何年も、時には何十年も続けることを指します。そして、ヒントは自然界や他の機械など様々なところにあって、それが解決したい何かと、ふっと、結びつくんです」

無洗米の開発で大きなヒントになったのは、何と、雜賀社長のズボンにガムがくっついたことだった、と話します。

ぬかはぬかでとり除く

「水を使わずに肌ぬかをとるには、粘着性を持つ何かにくっつけてみればいいと考え、水あめやガムテープにくっつけていました。そんな実験を行っている時、ふと、ズボンにガムがくっついて困った時のことを思い出したんです。なかなかとれなかったんですが、人から『ガムは同じ種類のガムをつけるとはがれる』と聞き、試してみたらうまくいきました。ならば『そもそもネチョッとしている肌ぬかに精米したお米をぶつければ表面の肌ぬかがくっつくのでは?』と思ったんですね」

さっそく実験開始――これは、和歌山県の小さな研究室で、石抜機の開発に続きお米の歴史が変わる瞬間になりました。その後、雜賀社長はこの方法で肌ぬかをとり除く機械も独力で開発します。ステンレス製の円筒に精米したお米を入れ、小さな突起で撹拌すると、ステンレスの壁に肌ぬかが付着します。この肌ぬかに、精米したお米をぶつけていくと肌ぬかがとれる、といったイメージです。雜賀社長はこの無洗米を「BG無洗米」と名付けました。Branはぬか、Grindは削る、すなわち「ぬかでぬかをとる無洗米」という意味になります。その完成は1991年のこと、暗黄緑色の海を見てから15年の時が経っていました。

その後、雜賀社長は思わぬ事態に直面します。ちょうどこの頃、他社が水で洗った無洗米を開発、これがおいしくなかったため「無洗米はまずい」という評判が立ったのです。しかし、ここで味方になったのが消費者でした。雜賀社長がたびたび試食会を開催すると、食べた人たちが「BG無洗米はおいしい」と人に話し、口コミで評判が広がっていったのです。同時に、雜賀社長は全国各地域にあるお米を卸す会社に声を掛け、共同でBG無洗米を生産する会社も設立。BG無洗米の出荷量は年々増え、現在は無洗米市場のシェア7割以上を占めるとまでいわれています。

「無洗米のメリットは環境保護だけではありません。取り除いた肌ぬかはいい肥料や飼料になるため、当社は『米の精』という商品名で販売しています。栄養分が多く『いい作物ができる』『いい肉がとれる』と好評なんですよ。しかもお米のおいしさを長く保てます。肌ぬかには油分が多く含まれていて、これが酸化するから味が落ちるんです。しかしBG無洗米には、その肌ぬかがありません」

しかも、雜賀社長はその後もお米の研究をやめませんでした。

「このBG無洗米の技術が、その後『金芽米』や『金芽ロウカット玄米』の開発へと発展していったんです。金芽米は~」

ちょっと待ってください、雜賀さん。この壮大なストーリー、別枠を設けて「こめペディア」に掲載させてもらえませんか――?

「もちろん、いいですよ。お米は本当に奥が深く、日本人の健康や日本の歴史にも大きく関わっています。私の文章でよければ、ぜひ掲載してください」

というわけで今後「こめペディア」では、雜賀社長のその後の研究の歩みや、お米に関する論文などを掲載させていただく予定です。

(取材/文 夏目幸明)