目次

無洗米が“エシカル目線”でもブームに!

「エシカル」とは「倫理的」「良識的」といった意味。無洗米は「研ぐ手間がない」だけでなく「節水できる」、さらに一部の商品には「河川を汚さない」といった「エシカル」な部分があり、最近、さらに注目を集めているのです。

しかも「無洗米? パサパサでおいしくないでしょ」などという時代ははるか昔のこと。現代の無洗米はグッと進化して「むしろおいしい」しかも「栄養豊富」なのです。その理屈を解説します!

無洗米って普通の白米と何が違うの?

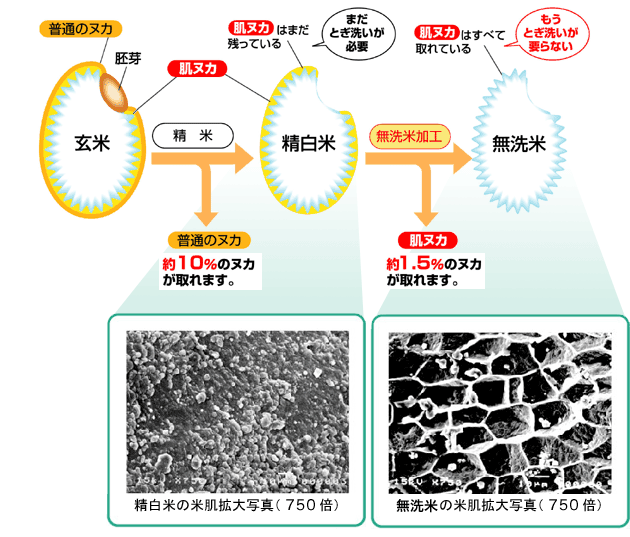

玄米を白米にする時は「精米機」を使います。では精米機の中で何が起きているかと言えば、お米どうしをこすり合わせ、摩擦の力で、お米の「ぬか」を取り除いているんですね。

しかし、これだけだとお米の表面にうっすらと「肌ぬか」が残ります。これがやっかいなのです。まず、肌ぬかにはぬか独特の香りがあります。しかも油分を豊富に含むから、お米を保存している間に酸化し、ついていると味がおいしくなくなってしまうのです。だから日本人は昔から、お米を炊く前に何度か洗って「肌ぬか」を落としていました。これが「お米を研ぐ」作業です。

しかし無洗米は、精米のあとにもう一手間かけ「肌ぬか」まで取り除いてあります。だから、そのまま炊けるのです。

無洗米のつくり方は?

無洗米の製法は様々で、肌ぬかの残留度や精米後の酸化など、それぞれに一長一短があります。「全国無洗米協会」のホームページの記述を簡単にまとめました。読んでイメージしていただくと、あとの説明がわかりやすくなりますよ!

●乾式――ブラシや不織布などでお米をこすって肌ぬかを取る方法です。肌ぬかが取りきれないこともあるため、乾式でつくられた無洗米は1~2回は洗う方がよいとも言われています。

●水洗式――精米したお米を水で洗って肌ぬかを落とし、乾燥させる方法です。

家庭ではとぎ汁が出ませんが、工場で濃いとぎ汁が出ます。

●吸着式(タピオカ式)――精米したお米に5%程度の水を加え、加圧して撹拌し、ぬか層を柔らかくします。その後、高温に熱した粒状のタピオカを加えて撹拌することで肌ぬかをタピオカ側に吸着させます。

●ヌカ式(BG精米製法)――精米したお米をステンレス製の筒内で高速で撹拌し、筒内の金属壁に接触させると、肌ぬかは粘りけが強いため、ぬかだけが金属壁に付着します。この肌ぬかに他の米粒の肌ぬかが次々と付着し、米から剥がれていきます。

無洗米は白米より栄養価が高い!?

これ、実は本当なんです。無洗米も単なる白米も、洗うと水が白く濁ります。しかしこの時、実は肌ぬかだけでなくお米に含まれるたんぱく質、ビタミン、ミネラルなど、様々な栄養素や旨みの成分が流れてしまっているんです。

無洗米も、洗うと少し白く濁りますよね。でも、無洗米にはもうあまり肌ぬかはついていません。とすると……みなさんもうお気付きですね。たまに「無洗米も1~2回洗うとおいしい」と書いてある記事も見かけますが、それは「乾式」でつくられた無洗米にあてはまるものでしかなく、むしろせっかくの栄養分や旨みを流していたんです。無洗米は、そのまま炊くと白米より栄養価が高い。ご記憶ください。

無洗米はコスパがいい!?

無洗米は値段だけ見ると白米よりわずかに高いことが多いようです。しかし損はしていません。無洗米の正味量は、同じ重さの普通精米のお米より多いのです! なぜでしょう?

肌ぬかがついたままの普通のお米は、5キロなら約150グラムの肌ぬかが含まれています。洗ってしまえば4850グラムしかないんですね。しかも毎度の米研ぎがなく、節水にもなります。これを計算に入れると、白米と変わらないか、むしろ無洗米の方がおトクな場合もあるようです。

一番重要な「おいしさ」は?

結論から言えば、今は明らかに「無洗米のほうがおいしい」と考えてよいでしょう。お米の肌ぬかは油分を含んでいて酸化します。例えばおいしいコーヒーも、しばらく放置すると酸っぱくなりすよね、あれが「酸化」。中でも油っぽい食品は酸化しやすいのです。例えばマグロの大トロは昭和の中頃まで「猫またぎ」と呼ばれていました。当時は冷凍技術が今より未熟で、大トロの脂が酸化してしまい、猫も食べずにまたぐほどおいしくなかったのです。そして、お米の肌ぬかは大トロほどでないまでも油分は豊富。すなわち、あらかじめとってあったほうが、味や香りに与える影響は少ないのです。

しかも、無洗米を作る時の方法が乾式かヌカ式(BG精米製法)の場合、お米は家庭で炊くその時まで水に触れません。だから旨みの成分が逃げてしまうこともありません。

しかし中には「無洗米はおいしくない」と仰る方もいます。それはなぜでしょう?

簡単に言えば、一時期、粗悪品が紛れ込んだのです。無洗米づくりには様々な企業が参入し、当然、様々な方法を試しました。その中に、残念ながらあまりおいしくないものも混ざり、これを食べた方が「無洗米なんかおいしくない」とお感じになったようです。しかし当然ながら、おいしくない商品は淘汰されていきました。

もし昔のイメージを引きずっているなら、ぜひ今の無洗米を試してみてください。

無洗米を炊いてみよう

研がない=面倒がないのが特長の無洗米ですが、少しの手間で一段上のおいしさを引き出すことができます。無洗米を間違いなくおいしく食べる炊き方を、以下ご紹介します。

1)分量は正確に。

いまだに「無洗米はちょっと硬い」という誤解がある一因に、無洗米の「計量ギャップ」が知られていないことがありそうです。無洗米はぬかを取った分、正味量が5〜10%ほど多めなので、これを計算に入れず普段と同じ分量の水で炊くと、当然、硬めになってしまいます。お水の分量は計量カップなどで正しく計りましょう。

●お米も水も間違いなく計れる、無洗米用目盛りがついた計量カップが色々市販されています。ヘビーユーザーなら持っていたいものですね!

お米がすくいやすい角型カップ(貝印)

2)研がずに「なじませる」だけ。

水を底から4〜5回軽くかき混ぜて、お米を水になじませます。

この最初の水のまま炊くのがおすすめ! そもそも水で研がない=うまみが流出しない無洗米は、お米のうま味、甘みが最もよく味わえる精米方法なんです。

●水は白濁し泡が出ますが、これは汚れではなくお米のでんぷんが溶け出して生じたもの。水を捨てて軽くすすぐ方も多いのですが、ぜひ、最初の水を使って炊いてください。

3)水加減は少し多め。お米の1.3倍。

内釜の目盛りより少し上に合わせます。

普通のお米の水は容量の約1.2倍ですが、無洗米は約1.3倍が目安。無洗米は粒が小さく、普通のお米よりたくさん入るためです。

●米1合に対して220mlで計算を。普通の計量カップで計る場合は、水を5~10%多めに。お好みにより増減してください。

4)約1時間浸けおき、スイッチオン。

お急ぎなら浸水なしでも炊けますが、おいしさを重視するなら無洗米でも1〜2時間程度(水温によって多少異なる)浸水してから炊くのがおすすめです。

●無洗米コースがある炊飯器の場合は、説明書に従って炊いてください。

5)ほぐして仕上げる。

お釜の回りからしゃもじを入れ、ご飯を釜肌から離すように、底のほうから上下にほぐします。余分な蒸気を発散させたら、蓋をして10〜15分蒸らします。

なんで「エシカル」なの?

お米のとぎ汁は栄養が豊富です。だからこそ河川や海を汚してしまいます。しかもお米は日本中で食べるもの。環境に与える負荷は意外と大きいのです。

しかし、無洗米のなかでも市場の約7割を占めている「BG精米製法」の無洗米は、つくる時に水を使いません。だからこそ、肌ぬかだけを除去することができます。そして、除去された肌ぬかは農作物の肥料や動物の飼料として活用されています。栄養豊富だからこそ「動物や植物がよく育つ」と評判も上々のようです。

お米が実り、私たちの口に入るまでの過程で、唯一捨てられていた肌ぬかが活用されている、しかも、環境を汚していたものが質のよい肥料や飼料になる、これは間違いなく「エコ」で「エシカル」です。

――そんなわけで「こめペディア」の結論は「どうせ食べるなら無洗米ですよね!」。皆さんはいかがお感じになりますか?